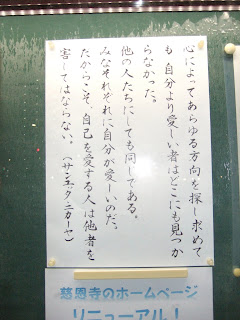

12月のことば

「心によってあらゆる方向を探し求めても 自分より愛しい者はどこにも見つからなかっ た。 他の人たちにしても同じである。 みなそれぞれに自分が愛しいのだ。 だからこそ、自己を愛する人は他者を害してはならない(サンユッタ・二カーヤ)」 気が付けば今年も暮れようとしています。コロナ・コロナで一年が過ぎ、出てくるのは溜息ばかりという人も多いのではないでしょうか。街ゆく人々も心なしか早足で歩いているように見受けられます。おもての走る車もクラクションの音が多くなってきたように思います。こんな時こそ、自分を大切に思う気持ちと同様に、他者にも思いやりを以って接したいものです。他人に求めるよりも、まずは自分から行動しましょう! がんばりましょう、わ・た・し!