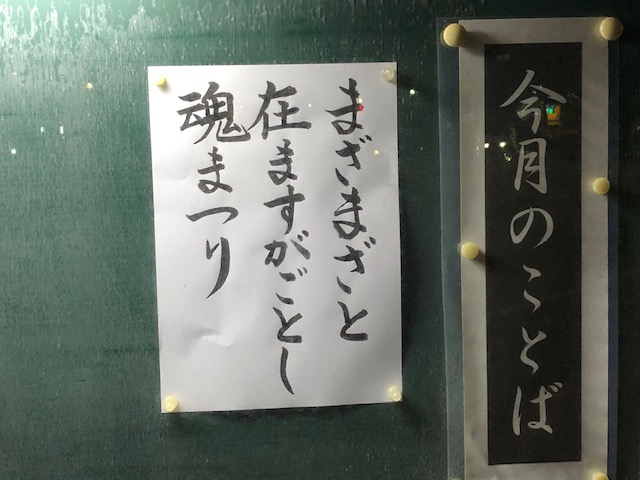

8月のことば

「まざまざと 在ますがごとし 魂まつり」 眉を寄せてしまうほどのカラスの大きな鳴き声が聞こえます。コロナ禍のせいで餌が少ないのか、朝から晩まで寺の周りを飛び交っています。 ある時、聞き覚えのない鳴き声を耳にし辺りを探してみると、目の前の街路樹でカラスが子育てをはじめていました。耳慣れない鳴き声は、子ガラスの鳴き声だったのです。親ガラスが巣に戻ると大きな声で餌をねだり、親が巣を離れると辺りに知られないように一声も発せず静かにしています。以前に比べ鳴き声も大きくなってきていますので、姿は見えませんがスクスクと成長しているのでしょう。 数日前からは巣から出て、常にその木のてっぺんにいるようになりました。出てきたのはいいけれど、連日続く梅雨の長雨にうたれ、風邪でも引くのじゃないかと心配になります。親が巣立ちを促すように子ガラスに近づいたり遠ざかったりしていますが、当の子ガラスは中々飛び立ってくれません。 ある朝、いつもの木の上に子ガラスの姿は見当たらず、あの甘えん坊もようやく巣立つことが出来たのだと安堵心しました。確認しようと外に出ると、いつも以上にカラスが鳴き、飛び回っています。新入りの仲間入りをお祝いしているのかな?他のカラスが縄張りをアピールしているのかな?などと想像しながら横断歩道を渡り始めると車道の傍らに黒い塊があるのを目にしました。何だろう?とその塊をよく見ると、それは車にはねられて痛ましい姿になってしまった子ガラスでありました。余りの突然のことに言葉もありませんでした。 埋めるための穴を掘りながら、親の帰りを待っていた姿や鳴き声、巣立ちを促す親の様子などが思い返され、やるせない思いの中、お念仏を手向けました。 その日の夕方、街灯に止まった母ガラスが悲しげにしばらく鳴いていました。「早くお母さんの元へ帰っておいで」と子ガラスを呼んでいるようでありました。 お釈迦様は、この世は常あるものが無い無常の世であり、それが真実であることを受け入れなさいと仰いました。 しかし、お釈迦さまが仰ったのは、つらい真実だけでは無く、誰もが救われる御教えもお示しくださいました。それは、阿弥陀さまのお救いを信じ、ナムアミダブツと阿弥陀さまの名をお呼びすれば必ず救われるお念仏のみ教えです。 思い通りにはならない苦しみ多きこの世ではあるけれども、時間を大切に、そしてお念仏を...